○曾爾村国民健康保険における特別療養費の支給等に係る取扱要綱

令和6年11月18日

要綱第26号

(趣旨)

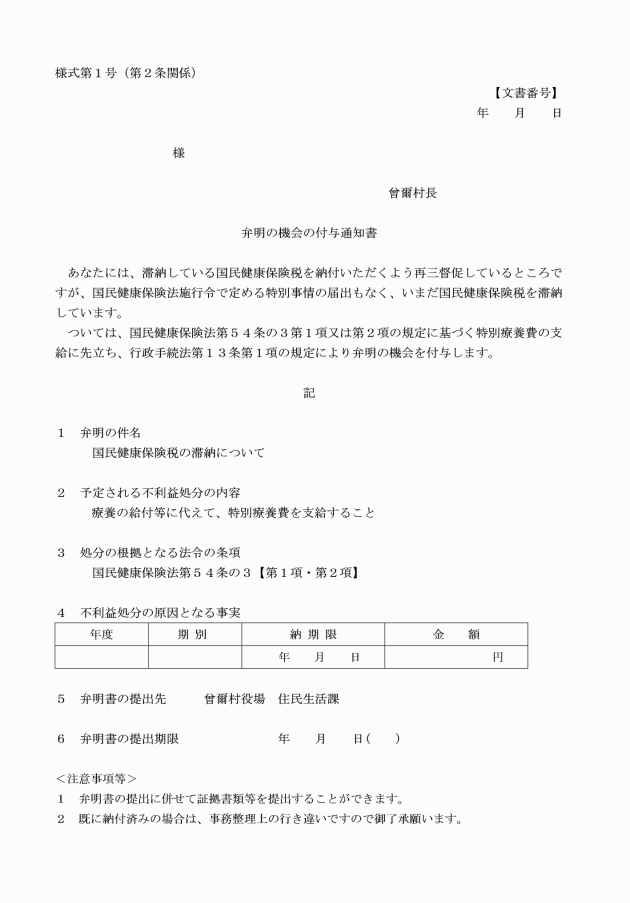

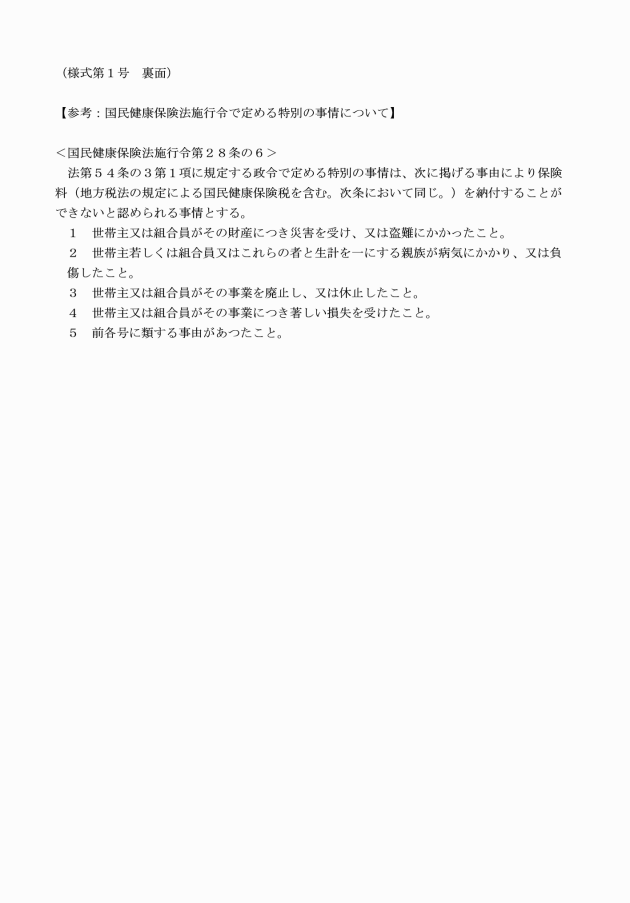

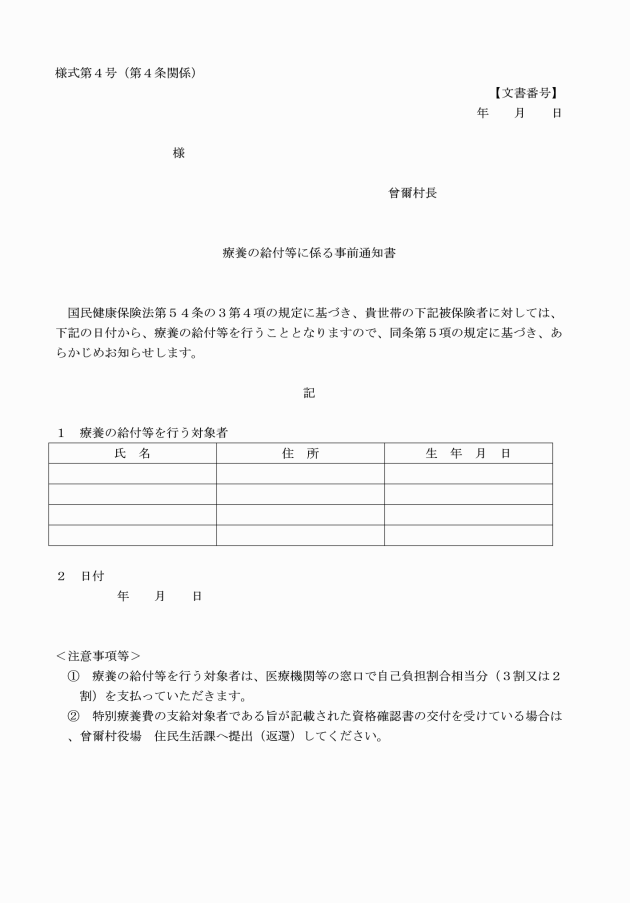

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、被保険者間の負担の公平及び国民健康保険財政の安定化を図るため、特別な事情もなく、施行規則第27条の4の4の規定による取組を実施してなお国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主(以下「滞納世帯主」という。)及び当該世帯に属する被保険者(以下「滞納世帯の被保険者」という。)に対する療養の給付又は入院時食事療養費等(入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費又は訪問看護療養費をいう。)の支給(以下「療養の給付等」という。)に代えて行う特別療養費の支給及びその他の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

2 法第54条の3第2項の規定により、村長が特に必要と認めるときは、前項の規定を準用する。

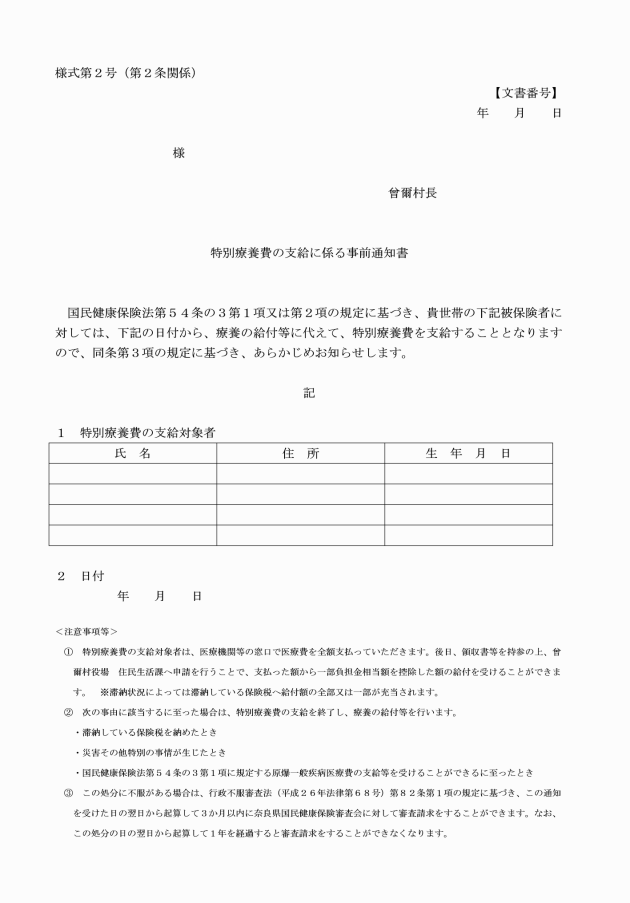

3 滞納世帯の被保険者が資格確認書の交付を受けているときは、施行規則第27条の5の2第1項及び同条第2項の規定により、滞納世帯主に対し、資格確認書返還通知書(様式第3号)により通知し、その返還を求めるものとする。

4 前項の規定により返還を求めた資格確認書が返還されることなく施行規則第7条の2第4項の規定により無効となったときは、返還されたものとみなす。

(適用除外)

第3条 滞納世帯主又は滞納世帯の被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、特別療養費の支給に係る措置を講じず、療養の給付等を行うものとする。

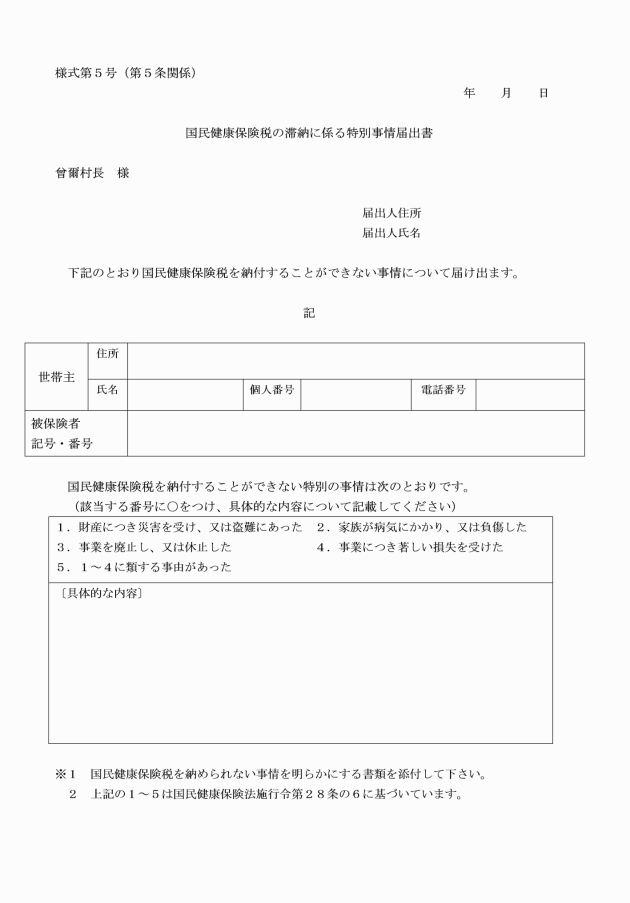

(1) 施行令第28条の6に規定する特別の事情がある滞納世帯主。

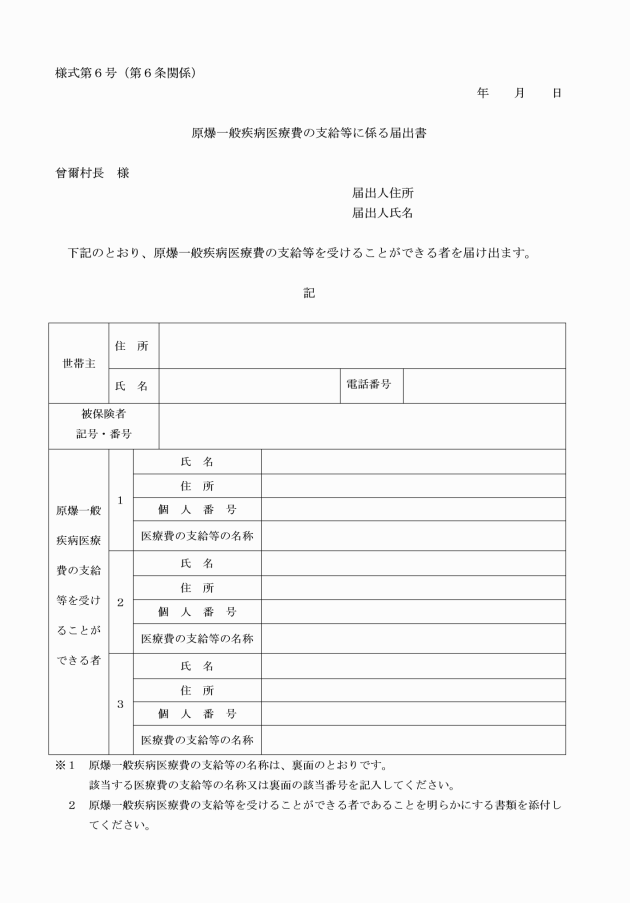

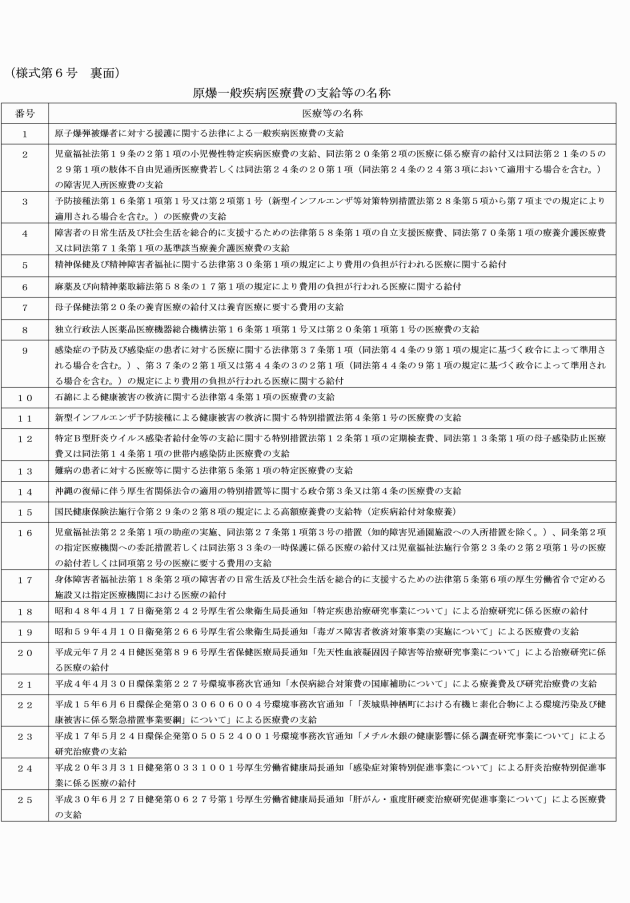

(2) 法第54条の3第1項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる滞納世帯の被保険者。

(3) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある滞納世帯の被保険者。

(1) 滞納している保険税を完納したとき又は滞納額の著しい減少を村長が認めたとき

(2) 施行令第28条の7に規定する特別の事情がある滞納世帯主。

(3) 法第54条の3第1項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となった滞納世帯の被保険者。

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により特別療養費の支給に係る措置を解除する場合において、当該世帯の被保険者が施行規則第27条の5の2第4項の規定による資格確認書の交付を受けているときは、施行規則第7条の2第1項及び同条第3項の規定により、資格確認書を更新するものとする。

3 施行規則第27条の5の4第3項の規定に基づき、前二項の規定による届出書に特別の事情があることを明らかにする書類を添付するよう求めることができる。

3 施行規則第27条の5の5第3項の規定に基づき、前二項の規定による届出書には当該被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者であることを証する書類の添付を要する。

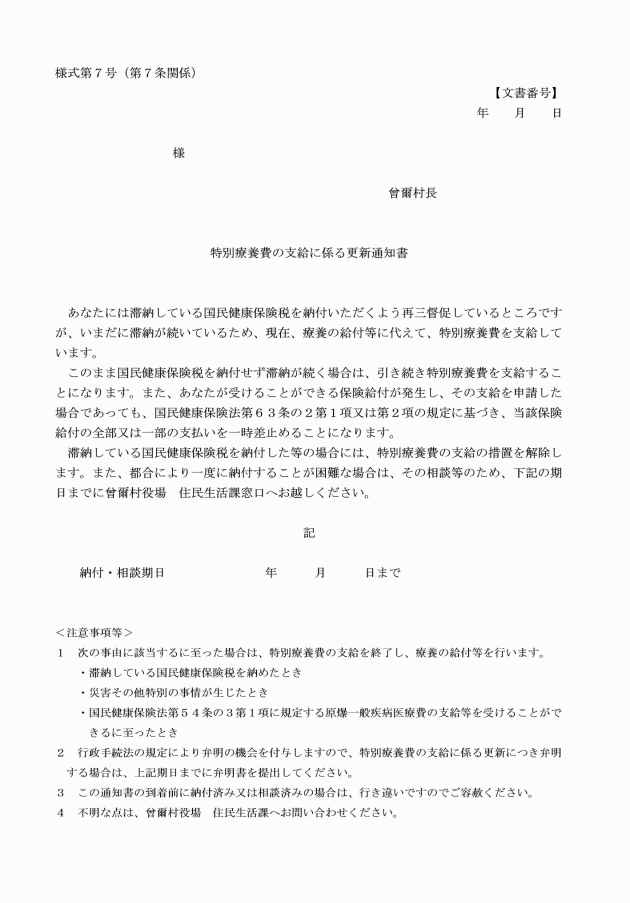

(特別療養費の支給に係る措置の更新)

第7条 特別療養費の支給に係る措置を受ける滞納世帯主が、資格確認書における通例定める有効期間内において、第4条第1項各号のいずれにも該当しない場合は、引き続き特別療養費の支給に係る措置を受けるものとする。

(世帯員の異動等)

第8条 世帯の合併、分離又は世帯主変更等により、世帯員の異動又は世帯構成の変動があった場合は、納税義務者である世帯主の状況により、特別療養費の支給に係る措置又はその措置の解除について判断する。

(特別療養費の支給申請)

第9条 滞納世帯主が特別療養費の支給を受けようとするときは、治療に要した費用に係る医療機関等の領収書等証拠書類を添えて、特別療養費支給申請書により申請しなければならない。

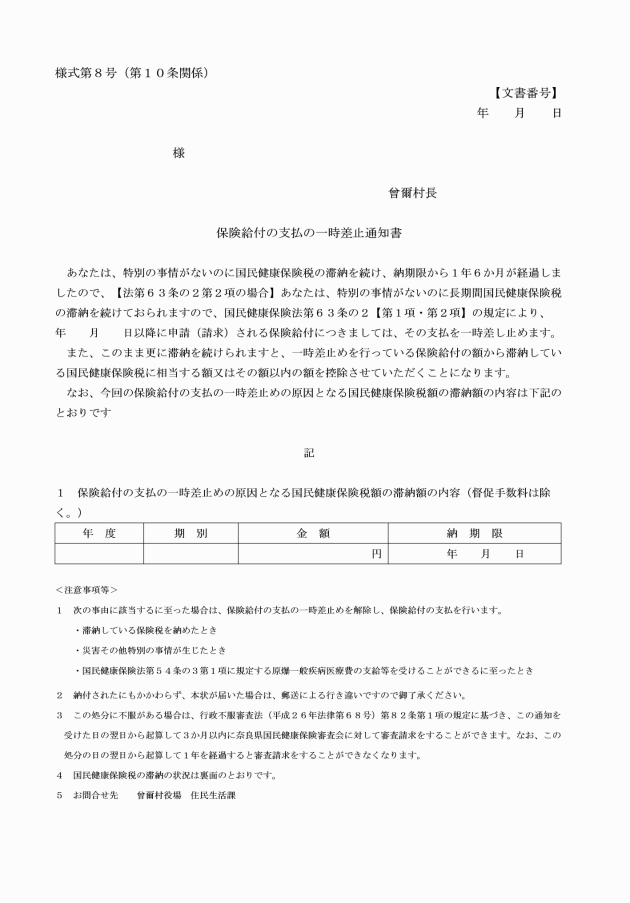

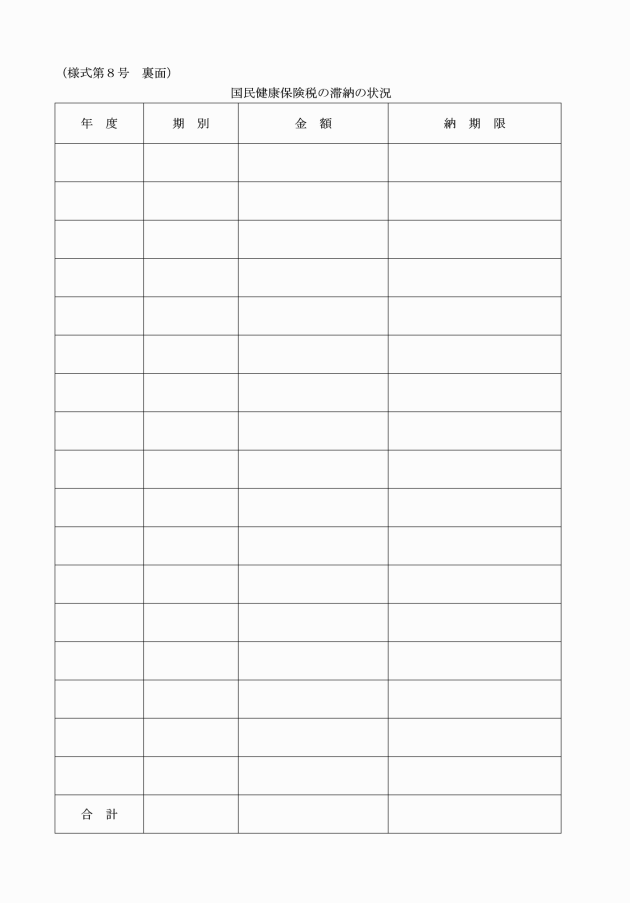

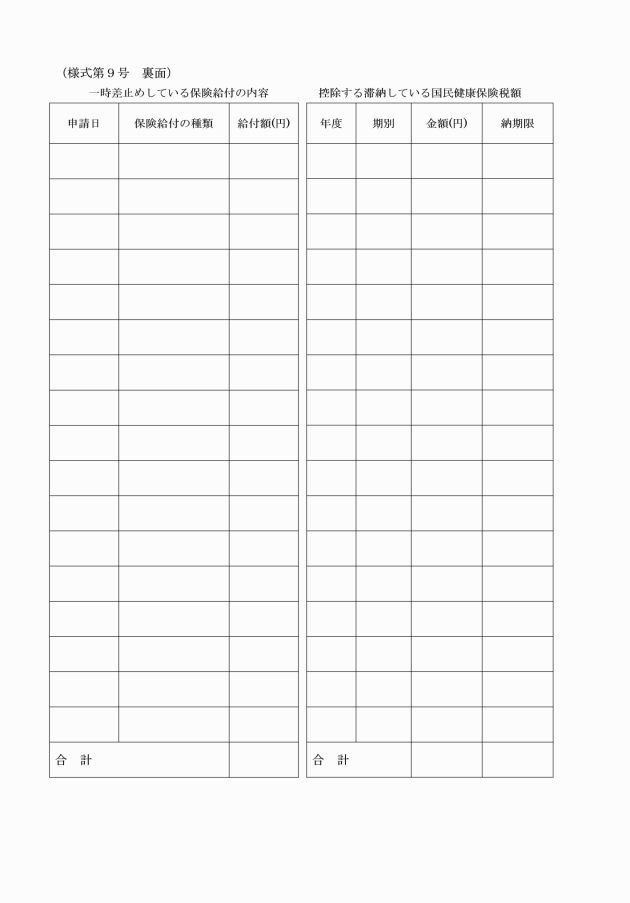

(保険給付の一時差止)

第10条 村長は、法第63条の2第1項の規定により、1年6月間が経過するまでの間に、保険税納付の勧奨等を行ってもなお滞納世帯主が当該保険税納付しない場合は、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。

2 村長は、法第63条の2第2項の規定により、1年6月間が経過しない場合においても、保険税納付の勧奨等を行ってもなお滞納世帯主が当該保険税納付しない場合は、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。

(保険給付の支払の一時差止の解除)

第11条 保険給付の支払の一時差止の措置を解除する場合においては、第4条の規定を準用する。

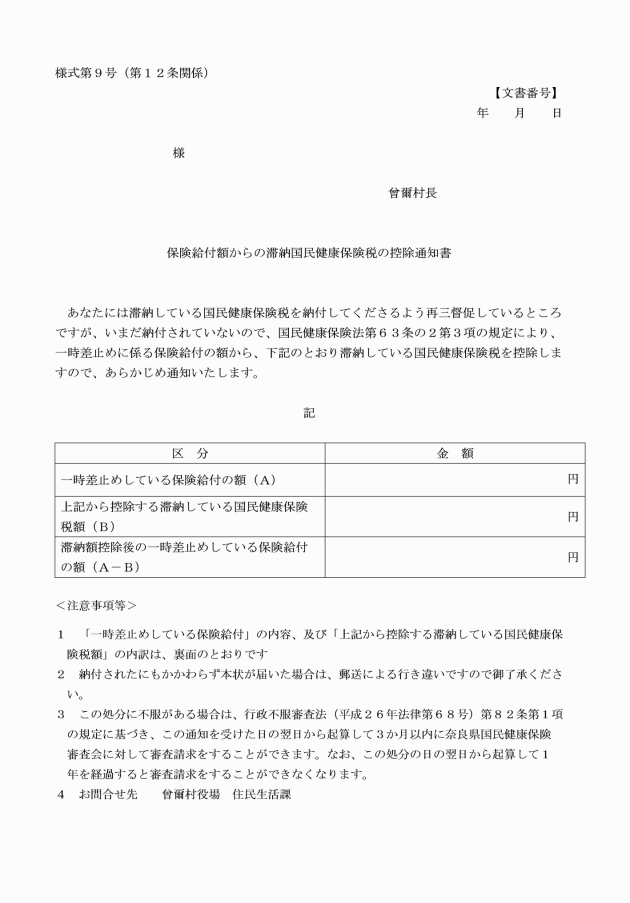

(保険給付の額からの滞納保険税の控除)

第12条 村長は、法第63条の2第3項の規定により、保険給付の支払の一時差止に係る保険給付の額から当該滞納している保険税額を控除することができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第1項の規定による事前通知を行う場合において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定に該当するときは、なお従前の例による。